Juan 14, 23-29

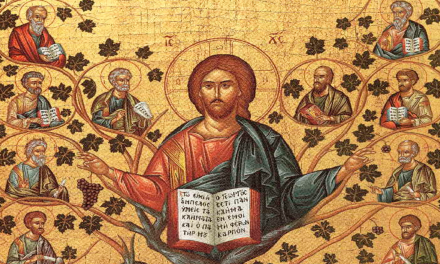

En estos pocos versículos de la última conversación larga de Jesús con sus apóstoles en la Ultima Cena, El les anuncia y nos anuncia una serie de verdades, y nos hace una serie de promesas de una enorme importancia.

Primero dice que al que lo ame El lo amará, lo amará el Padre, y “vendremos a él y haremos morada en él”. Está aquí afirmada una realidad increíble de la presencia de Dios en el corazón del ser humano. Dios hace su morada en el corazón del hombre que ama a Jesús, del que es amigo de Jesús. El estar en gracia tiene como resultado que Dios viva en nosotros. La relación de Dios con el hombre y con el mundo, es algo fundamental de la doctrina de Cristo. Dios convertido en vida de mi vida. Dios está presente en todo y en todos, en todos los seres y en todas sus acciones; pero es El y no se confunde con todos los demás seres; con su presencia y su participación no suplanta al ser humano, ni a ningún otro ser de la naturaleza.

Pero esta presencia de Dios en el hombre, por la gracia, es de otro nivel fundamentalmente superior. Esta presencia de Dios confiere al hombre una dignidad inimaginable, y una responsabilidad grande para consigo mismo y para con los demás.

Continuando con las palabras de Jesús, nos encontramos con esta afirmación: que el Espíritu Santo vendrá a enseñarnos todo; o sea que nos hará entender adecuadamente y en profundidad todo lo que Jesús nos ha enseñado. Esto era muy necesario: las enseñanzas de Jesús no siempre fueron entendidas por los mismos apóstoles, y a veces incluso fueron mal entendidas. El Espíritu Santo fue el que les ayudó a ellos desde Pentecostés a entender correctamente todo, y ha seguido presente en la enseñanza de la Iglesia, para que las palabras de Jesús permanezcan y sean acogidas y entendidas. Es también el Espíritu Santo el que nos enseña en particular cuando en una lectura individual, sentimos un mensaje especial que brota de la lectura de la Palabra de Dios, y que repentinamente nos ilumina: es la acción docente del Espíritu Santo.

Pero Jesús dice más, continúa: les doy la paz, pero no una paz como la que da el mundo. Jesucristo está hablando de los frutos de la Redención: la presencia de Dios, la iluminación del Espíritu Santo, y ahora habla de la Paz, y dice que es diferente de la paz que da el mundo. ¿Qué es esa paz? ¿Y por qué tan diferente? Podemos examinar un poco algunas situaciones de paz humanas, para quizá entender este gran don de la Paz de Cristo: hay personas que alguna vez necesitan un tranquilizante, o inclusive una cura de sueño: la persona queda sedada, tranquila: pero no se trata de paz interior, sino de paz farmacológica. Hay algunos que buscan la paz en el aturdimiento, en la evasión, en la borrachera, es paz (¿) alienada. Otra experiencia de paz puramente mundana, es la paz que resulta de la carencia de problemas: cuando todo se nos resuelve en forma favorable: los acontecimientos, las circunstancias externas dejan de ser amenazantes, entonces decimos que estamos en paz; seguimos con una paz humana, solamente humana, que en el fondo no brota de nosotros sino que es la consecuencia de las circunstancias exteriores, es paz circunstancial y poco estable. También hay otra paz exterior, que inclusive muchas veces es un disfraz, y tiene poca consistencia: la paz diplomática, que consiste en una ausencia de hostilidades: es el simple silencio de las armas, y a veces a eso se le llama paz, cuando en realidad es hostilidad camuflada de paz.

La paz que Cristo nos promete es totalmente diferente: es paz que brota de nuestro interior: una paz que se cimienta en nuestra fe en Dios, en nuestra esperanza de salvación, y en nuestro amor por el que nos sabemos amados por Dios; es una paz diferente; esos convencimientos interiores producen en nuestro corazón un estado de ánimo sereno. Es Dios cuidándonos, es el autor de la Paz dándonos quietud y eliminando nuestros miedos. Esa paz es Dios mismo, el príncipe de la Paz.

Estas tres cosas nos promete Jesús, y que son frutos de nuestra salvación: Dios convertido en nuestro huésped, intimidad de nuestro corazón. La verdad certificada por el mismo Espíritu Santo que nos enseña todo sin oscuridades ni dudas. Y finalmente esa paz interior que es un atisbo y anuncio de la eterna felicidad.